Berlin, 28.09.2023 - Das Herz ist streng genommen ein Muskel. Es befindet sich leicht links versetzt hinter dem Brustbein. Von dort aus pumpt es pro Minute etwa fünf Liter Blut durch den Körper, um ihn dauerhaft mit Sauerstoff und Nährstoffen zu versorgen – ein ganzes Leben lang. Lesen Sie hier, wie das menschliche Herz anatomisch aufgebaut ist, wie es schlägt und welche Weisheiten über das Herz in die Märchenkiste gehören.

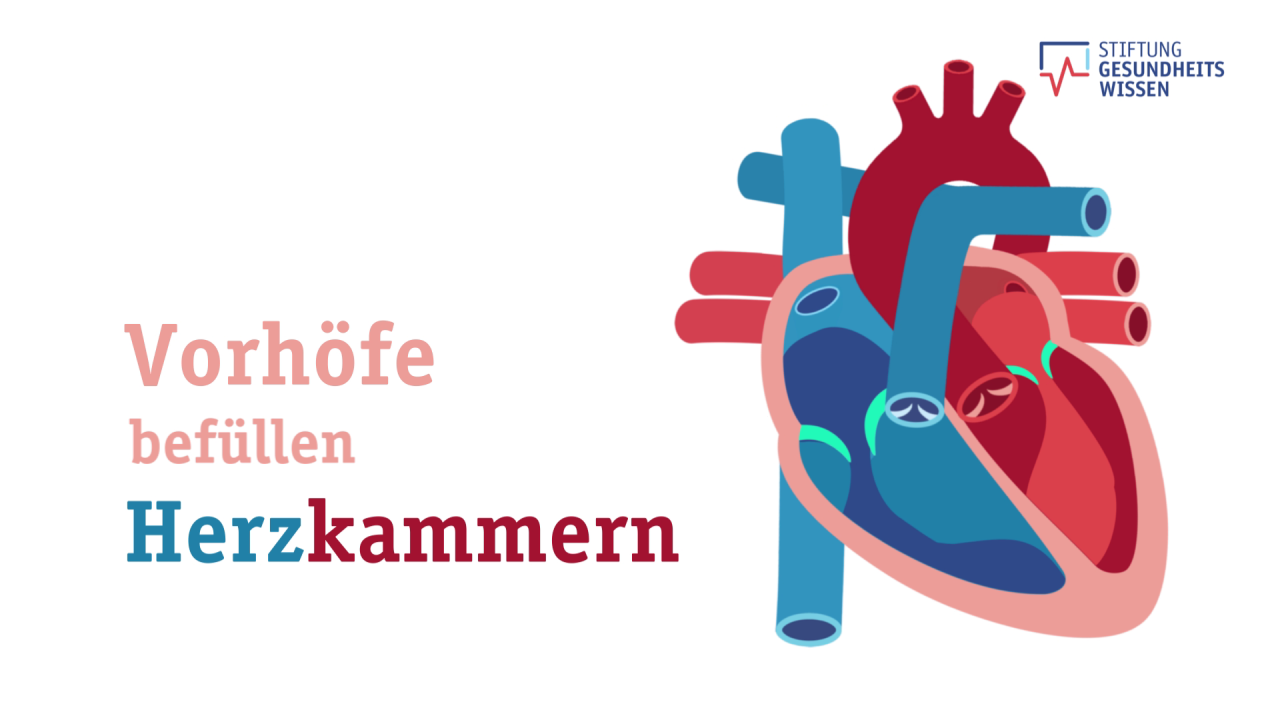

Das menschliche Herz ist etwa so groß wie die eigene Faust und innen hohl. Eine Scheidewand, das sogenannte „Septum“, trennt das Organ in zwei Hälften. Jede Herzhälfte besteht aus zwei Hohlräumen, dem Vorhof (Atrium) und der Herzkammer (Ventrikel). Obwohl die Herzhälften ähnlich aufgebaut sind, erfüllen sie verschiedene Aufgaben: Der linke Teil versorgt die Organe mit sauerstoffreichem Blut und pumpt es in den Körper. Der rechte Teil empfängt sauerstoffarmes Blut aus dem Körper und leitet es weiter in die Lunge. In der Lunge wird das Blut wieder mit Sauerstoff angereichert. Von dort fließt es zurück in den Vorhof der linken Herzhälfte – und der Herzkreislauf ist geschlossen.

Damit das Blut stets in dieselbe Richtung fließt, gibt es vier Herzklappen. Sie liegen jeweils in der rechten und linken Herzhälfte zwischen dem Vorhof und der Kammer. Zusätzlich gibt es zwei Herzklappen an den beiden Ausgängen zu den beiden Schlagadern. Die Herzklappen öffnen und schließen abwechselnd und sorgen wie Ein-Weg-Ventile dafür, dass das Blut nicht aus den Kammern in die Vorhöfe bzw. aus den großen Schlagadern in die Kammern zurückströmt. Ein Teil des Bluts aus der Herzschlagader, auch Aorta genannt, fließt in die Herz-Kranzgefäße, auch Koronargefäße genannt. Sie verlaufen rund um das Herz und versorgen es selbst mit Sauerstoff.

In der Wand des rechten Vorhofs befindet sich der Sinusknoten. Er gibt den Takt vor, mit dem das Herz schlägt. Dafür setzt er elektrische Impulse ab, die durch das Herzgewebe bis in die Kammern weitergeleitet werden. Die kleinen Impulse bewirken, dass sich der Herzmuskel zusammenzieht. Dabei presst er das Blut aus den Kammern in die Blutgefäße des Körpers.

Ist das Herz gesund, erfolgen die elektrischen Impulse regelmäßig und nacheinander. Bei Menschen mit Herz-Rhythmusstörungen sind die Impulse unregelmäßig. Es können auch neue Impulse entstehen, die den Takt des Sinusknotens durcheinander bringen. Dadurch schlägt das Herz unregelmäßig, zu schnell oder zu langsam.